笔名起源

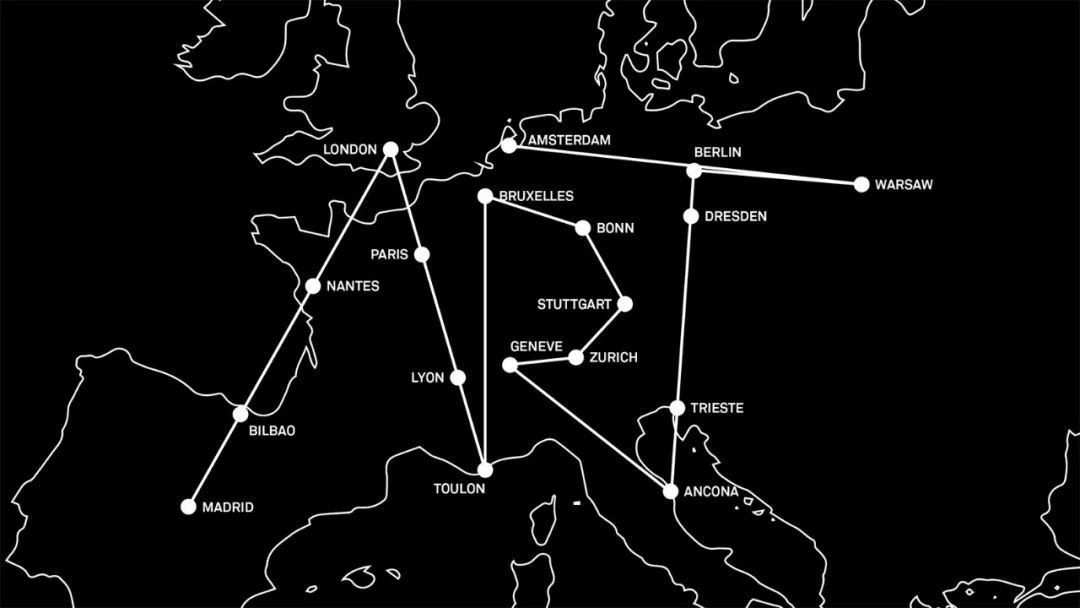

1994年,意大利北部博洛尼亚城出现了一个名为路德·布利塞特的笔名。这个笔名源自80年代曾在AC米兰俱乐部踢球的黑人足球员,但为何借用他的名字,至今仍是个谜。起初,许多人并不知道这个笔名背后是几位博洛尼亚的无政府主义艺术家在操作。

这些艺术家以这个名字为起点,开展了一系列非同寻常的活动,为后续诸多事件埋下了线索。这原本普通的笔名,渐渐获得了特殊的意义和影响力,并逐渐吸引了公众的关注。

媒体恶作剧

路德·布利塞特将真相公之于众后,电视台的工作人员才意识到自己被愚弄了。他们之前所制作的一系列恶作剧,都围绕虚构的艺术家展开。他们之所以这么做,是因为他们认为艺术圈中存在许多易受骗者,这成为了他们的目标。

他们用与众不同的手法,对媒体与公众的认知提出了挑战,颠覆了传统的信息传播方式,使人们对艺术与媒体间的联系产生了新的认识,同时也引发了诸多讨论和争议。

达科·马维尔事件

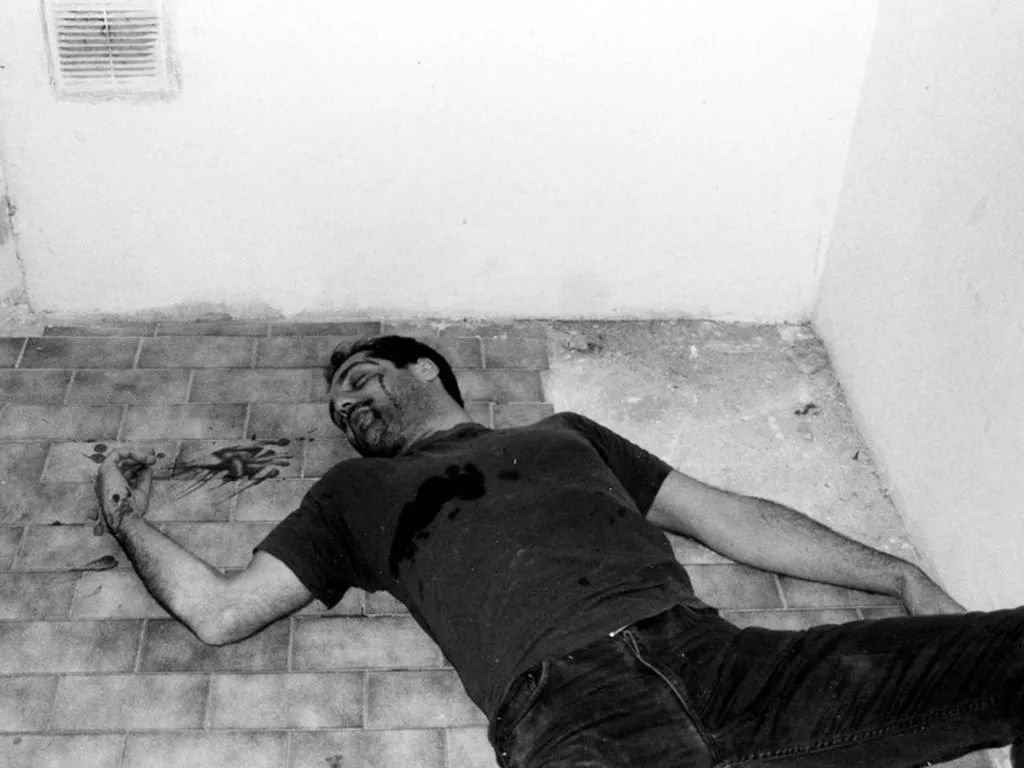

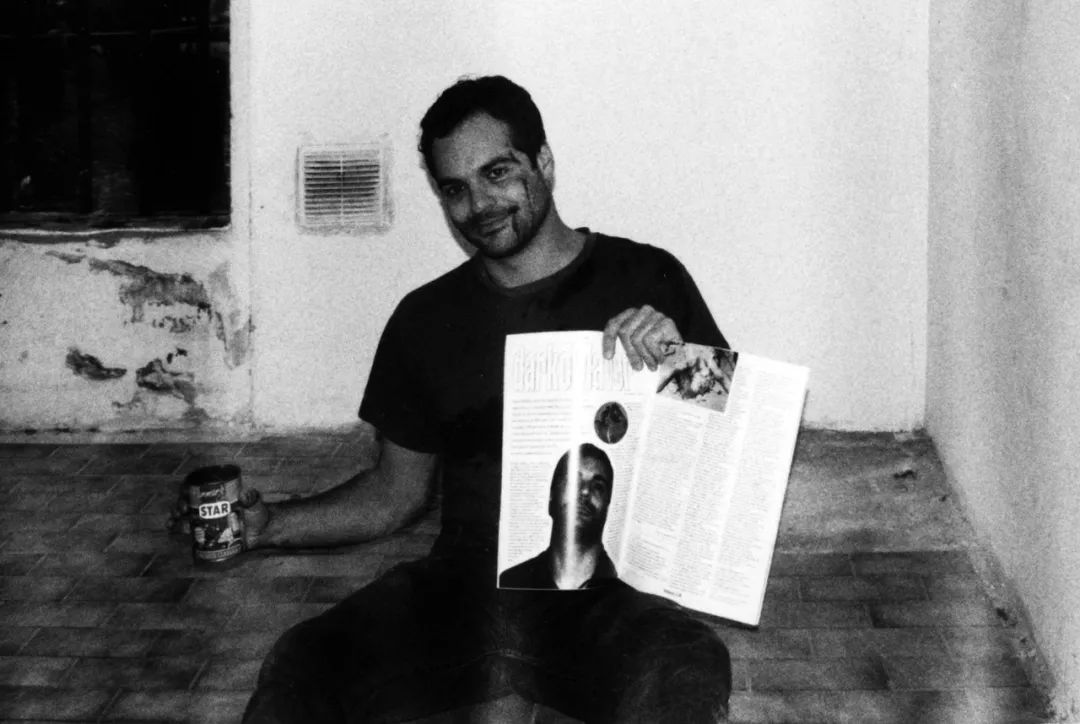

达科·马维尔,一位艺术家,曾在南斯拉夫公共场合展示逼真的残肢复制品,以此表达对南斯拉夫战争报道的反思。1998年4月,有人声称他在科索沃监狱中离世,监狱方面认为是自杀,然而疑点颇多。

1999年3月,意大利的一些关键艺术机构通过展出他的作品照片向他致敬。不过,到了2000年2月,路德·布利塞特及其他机构宣称达科·马维尔并非真实人物,而是一件艺术品。这一消息在艺术界引起了极大的震动。

公民收入诉求

路德·布利塞特主张设立公民应得收入。他提到,在电视、电影、广播中,即使只是作为路人或背景出现,也没有获得报酬。他认为,若要给予补偿,数额将会非常庞大。

这一要求显现了对艺术成就所应得的利益和报酬的思考,同时也从侧面揭示了他们对那个时代社会资源分配及权益维护问题的关心,促使公众对此类问题进行了深入的讨论。

计划解散后续

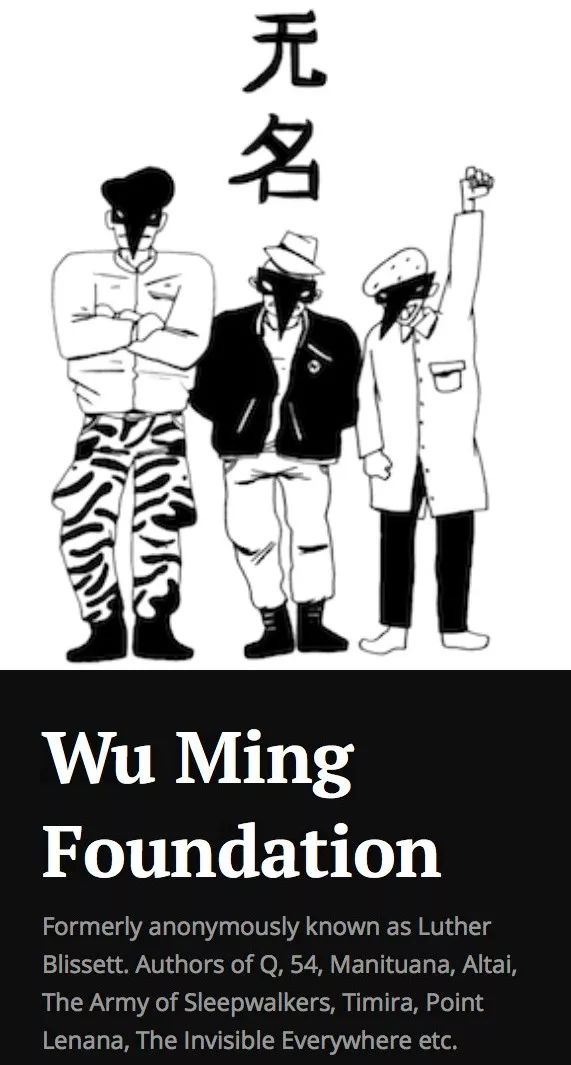

“路德·布利塞特计划”成员宣布弃用该笔名,并通过“切腹”仪式宣告该计划的终结。尽管如此,他们并未彻底消失。在四名创始人解散后,他们与另一名作者共同组建了一个新的作家团队,名为“无名”。

尽管计划已经结束,达科·马维尔事件的真相也已明朗,然而,它所带来的影响仍在持续,特别是在激发公众思考方面,其影响仍在不断加深。

深远社会影响

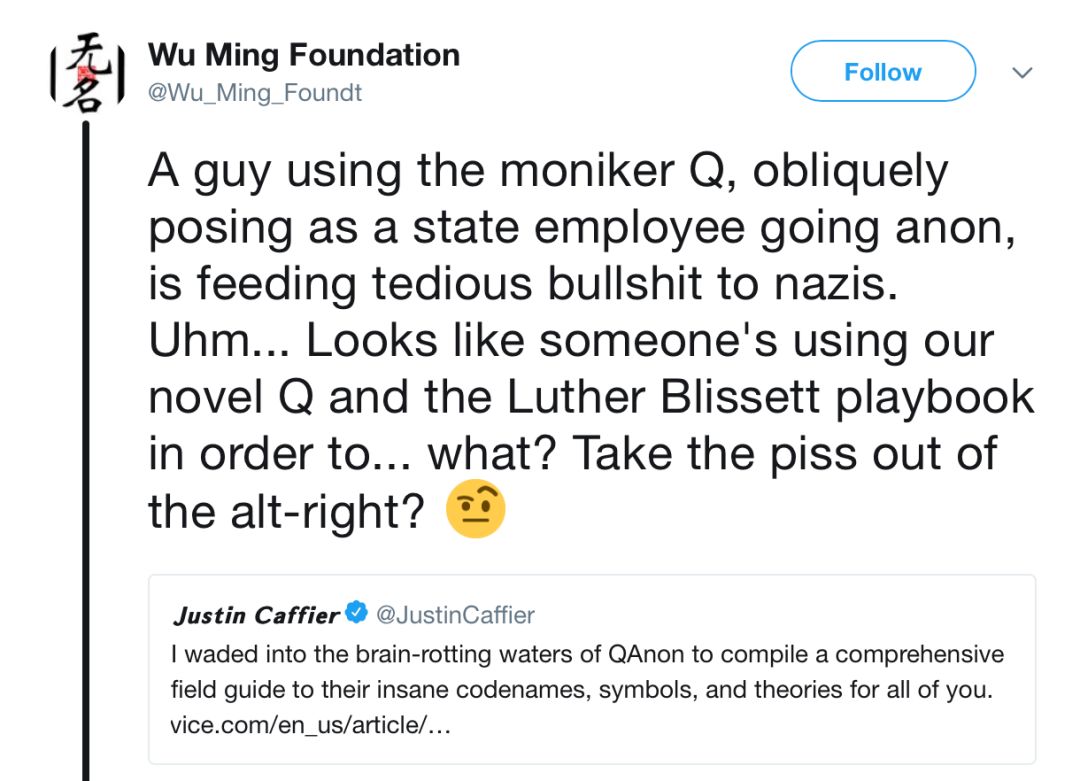

越来越多的人开始相信这些夸大的说法,连社会上的知名人士也在助长这种趋势。推特上的“无名基金会”发布信息指出,QAnon运动中涉及到的化名使用和散布阴谋论的方式,与《Q》这部作品中的情节相似,而《Q》正是“路德·布利塞特计划”终止前创作的最后一部作品。

马克·迪瑟利斯,这位来自美国西北大学的学者,提出了一种看法:他们的做法类似于顺势疗法,通过传播错误的故事,诱导媒体自身的免疫系统进行攻击。从这个角度来看,他们对大众媒体和权威的质疑至今仍具有广泛的现实意义。

你认为路德·布利塞特的做法和思想,对现今的艺术创作和信息传播有何启示?请记得点赞并转发这篇文章,让我们共同探讨!